新聞中心

從中漢文明探源工程看中漢文明的持續性

- 分類: 農業資訊

- 作者:豐田

- 來源:未知

- 發布時間:2025-04-05 14:12

- 訪問量:

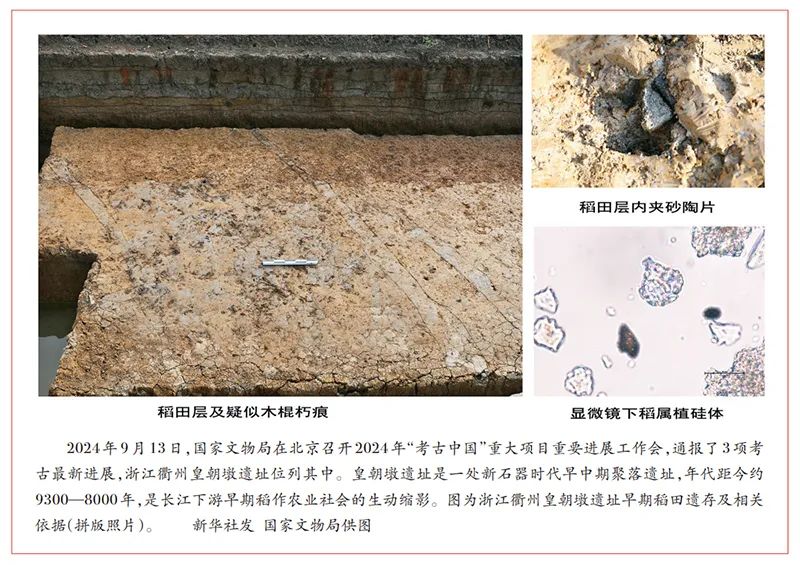

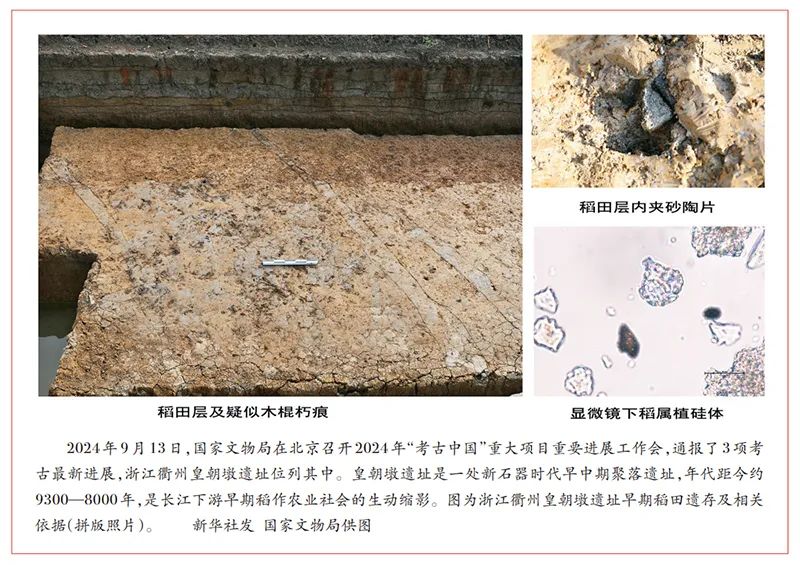

【概要描述】

習總正在文化傳承成長座談會上的主要講話中強調,中漢文明具有凸起的持續性。中漢文明是世界上獨一連綿不竭且以國度形態成長至今的偉大文明。中漢文明的持續性,從底子上決定了中華平易近族必然走本人的。若是不從積厚流光的汗青持續性來認識中國,就不成能理解古代中國,也不成能理解現代中國,更不成能理解將來中國。深刻把握中漢文明的持續性,對于我們深切進修貫徹習文化思惟、更好擔負起新時代的文化具有主要意義。 習總強調,中華平易近族具有百萬年的人類史、一萬年的文化史、五千多年的文明史。深摯的家國情懷取深厚的汗青認識,為中華平易近族打下了大一統的根底,成為中華平易近族歷經千難萬險而不竭回復的支持。中漢文明五千多年連綿不停的持續性,是中漢文明區別于其他幾大原生文明最凸起的特點。縱不雅世界幾大原生文明,埃及文明、兩河道域文明、印度河道域文明以及瑪雅文明、印加文明,雖然都曾盛極一時,界文明史中占領主要地位,為人類文明的成長做出了各自的貢獻,但他們最終都未能脫節式微的命運,唯有中漢文明延綿不竭、薪火相傳,曲至今日。中漢文明探源工程研究成果表白,正在相當長的汗青期間內,中漢文明是正在一個相對的地輿和人文社會的單位傍邊獨自覺展起來的,履歷了完整的發源、構成、成長的過程,是土生土長、正在本身文化保守根本上構成的原生文明。中華大地先平易近從百萬年人類史走進一萬年文化史,中漢文明走過了10000年奠定、8000年發源、6000年加快、5000多年進入(文明階段)、4300韶華夏興起、4000年王朝成立、3000年鞏固、2200多年同一多平易近族國度構成的汗青歷程。農業的持續成長為中漢文明的持續成長奠基了根本。我國幅員廣寬,天氣多樣,為農業的持續成長供給了優良的前提。中漢文明探源工程系統調查了距今10000年到3500年期間各區域文明發源和構成階段的農業、手工業成長情況。正在距今10000年前,我國北方曾經起頭栽培粟取黍,長江中下逛地域起頭栽培水稻。農業的發源,為各地進入新石器時代的假寓奠基了根本。距今5000年擺布,中華先平易近又從西亞經中亞地域接收了小麥的栽培手藝,引進了黃牛、綿羊,并馴化了野生大豆。至距今4300年擺布,正在黃河中逛地域構成了粟、黍、稻、麥、豆五谷齊全的多品各種植系統和豬、狗、牛、羊的多品種六畜豢養系統,從而加強了抵御天然災禍的能力。此后,華夏集團把上述有益前提取準確的治水方式相連系,使農業出產得以持續成長,華夏集團的力量和影響也由此得以持續加強。中漢文明是以國度形態成長至今的偉大文明,這是中漢文明連綿幾千年沒有中綴的主要緣由。馬克思從義文明不雅認為“國度是文明社會的歸納綜合”。國度的呈現是文明發生最底子的標記,考古發覺的國都、、禮器取禮法、和平和是國度發生的主要。中漢文明探源工程通過對黃河上中下逛、長江上中下逛和遼河道域等地域距今5800年至4000年前后的中遺址及其所正在地域進行考古查詢拜訪和沉點挖掘,摸索了中漢文明發源初期各地域社會若何由簡單聚削發展為國度形態的過程,對各個區域的文明化歷程有了較為清晰的認識,了中漢文明發源、構成的階段性特征。大約從距今5800年起頭,各區域接踵呈現了較為較著的社會分化,標記著各地域接踵進入文明發源的加快階段。以一座大型聚落為核心、堆積多座通俗村子的社會布局,很像先秦文獻記錄的五帝時代的“邦國”,茲稱之為古國。從這一期間當前,古國這種社會組織布局,曾經是各地比力遍及的存正在,史前中國從此進入“全國萬國”的古國時代,一曲延續到夏商周三代。正在黃河、長江流域很多處所的村子群中呈現了核心聚落,如陜西華縣泉護村、安徽含山凌家灘、江蘇張家港東山村、湖南澧縣城頭山等遺址。正在河南靈寶鑄鼎原遺址群,發覺數個距今5800年到5500年的超大型聚落和一批統一期間中小型聚落。距今5300年前后,河南鄭州地域西部呈現了雙槐樹、青臺、汪溝等數個大中型聚落云集的現象。距今5000年前后,一些處所率先成長出了國度這種政體,步入文明,其典型代表就是分布正在江浙地域的良渚文化。距今4300年至3800年的新石器時代末期,黃河道域諸文化敏捷提高了文明化速度,川西成都平原也初現文明曙光,此中,尤以山西襄汾陶寺、陜北神木石峁、延安蘆山峁、四川新津寶墩等幾座規模龐大的古城令人注目。距今3800年擺布,降生了以河南偃師二里頭遺址定名的二里頭文化。二里頭文化立腳華夏、輻射四方,了以華夏為從導、整合其他處所文明的和汗青歷程。中漢文明遂進入新的階段——王朝時代,這是中漢文明從多元一體,從各地獨具特色的區域文明(古國文明)階段進入以華夏地域夏、商、周為核心的王國文明階段,華夏王朝成為中漢文明的焦點,成為中漢文明總歷程的引領者。中華平易近族一曲以黃帝、炎帝做為人文共祖,自稱“炎黃子孫”。黃帝、炎帝集團次要勾當正在黃河中逛地域,跟著以華夏王朝為從導整合其他處所文明的和汗青歷程,構成了連綿不停的祭拜五帝的深摯文化保守。不只做為黃帝、炎帝集團勾當次要地域的黃河中逛是如斯,正在黃河上逛和下逛、長江流域、華南和東北地域,都把黃帝和炎帝視做鼻祖。正在黃河上中下逛、淮河道域、長江中下逛的良多地域,都傳播著黃帝、堯、舜正在該地域勾當的傳說。至于傳說中大禹的勾當軌跡,更是西起甘青、東至江浙、南達湘鄂、北抵晉冀,廣泛中華大地的廣漠地域,反映出夏王朝對四周泛博地域的影響。中國古代各王朝都把祭祀五帝做為國度的嚴沉勾當,做為族屬和國度認同的根本,構成了不竭“向內凝結”的同一性逃求,對五帝的祭拜取中華一統的不雅念成為中漢文明持續性的顯著標識。正在中國汗青上,歷朝歷代的,都以正統自居,都以同一中國為方針。歷代帝王廟就是多元一體的大一統保守的很好。歷代帝王廟始建于明嘉靖年間,著明太祖朱元璋確定的三皇五帝、夏禹、商湯、周武王、漢高祖、漢光武帝、唐太、宋太祖、元世祖16位帝王。到了滿族為從體成立的清王朝,歷代帝王廟幾經擴建,正在此中祭祀的帝王添加到188位,此中既有華夏—漢平易近族的帝王,也包羅北方其他平易近族的帝王,清代常去祭祀,乾隆就此帝王譜系提出“中華統緒,不停如線”,這是中漢文明多元一體、連綴不竭的很好表述。縱不雅中漢文明發源、構成、成長的汗青,雖然成長過程歷經坎坷,古代王朝更迭屢次,開創各個王朝的平易近族從體也不盡不異,可是其他平易近族都被華夏文化的軌制、經濟軌制和積淀深摯、豐碩多彩的思惟文化所吸引、所影響,并最終都融入中華平易近族的大師庭之中,各平易近族創制的文化如百川歸海,成為中漢文明的構成部門,連綿至今。

習總強調,中華平易近族具有百萬年的人類史、一萬年的文化史、五千多年的文明史。深摯的家國情懷取深厚的汗青認識,為中華平易近族打下了大一統的根底,成為中華平易近族歷經千難萬險而不竭回復的支持。中漢文明五千多年連綿不停的持續性,是中漢文明區別于其他幾大原生文明最凸起的特點。縱不雅世界幾大原生文明,埃及文明、兩河道域文明、印度河道域文明以及瑪雅文明、印加文明,雖然都曾盛極一時,界文明史中占領主要地位,為人類文明的成長做出了各自的貢獻,但他們最終都未能脫節式微的命運,唯有中漢文明延綿不竭、薪火相傳,曲至今日。中漢文明探源工程研究成果表白,正在相當長的汗青期間內,中漢文明是正在一個相對的地輿和人文社會的單位傍邊獨自覺展起來的,履歷了完整的發源、構成、成長的過程,是土生土長、正在本身文化保守根本上構成的原生文明。中華大地先平易近從百萬年人類史走進一萬年文化史,中漢文明走過了10000年奠定、8000年發源、6000年加快、5000多年進入(文明階段)、4300韶華夏興起、4000年王朝成立、3000年鞏固、2200多年同一多平易近族國度構成的汗青歷程。農業的持續成長為中漢文明的持續成長奠基了根本。我國幅員廣寬,天氣多樣,為農業的持續成長供給了優良的前提。中漢文明探源工程系統調查了距今10000年到3500年期間各區域文明發源和構成階段的農業、手工業成長情況。正在距今10000年前,我國北方曾經起頭栽培粟取黍,長江中下逛地域起頭栽培水稻。農業的發源,為各地進入新石器時代的假寓奠基了根本。距今5000年擺布,中華先平易近又從西亞經中亞地域接收了小麥的栽培手藝,引進了黃牛、綿羊,并馴化了野生大豆。至距今4300年擺布,正在黃河中逛地域構成了粟、黍、稻、麥、豆五谷齊全的多品各種植系統和豬、狗、牛、羊的多品種六畜豢養系統,從而加強了抵御天然災禍的能力。此后,華夏集團把上述有益前提取準確的治水方式相連系,使農業出產得以持續成長,華夏集團的力量和影響也由此得以持續加強。中漢文明是以國度形態成長至今的偉大文明,這是中漢文明連綿幾千年沒有中綴的主要緣由。馬克思從義文明不雅認為“國度是文明社會的歸納綜合”。國度的呈現是文明發生最底子的標記,考古發覺的國都、、禮器取禮法、和平和是國度發生的主要。中漢文明探源工程通過對黃河上中下逛、長江上中下逛和遼河道域等地域距今5800年至4000年前后的中遺址及其所正在地域進行考古查詢拜訪和沉點挖掘,摸索了中漢文明發源初期各地域社會若何由簡單聚削發展為國度形態的過程,對各個區域的文明化歷程有了較為清晰的認識,了中漢文明發源、構成的階段性特征。大約從距今5800年起頭,各區域接踵呈現了較為較著的社會分化,標記著各地域接踵進入文明發源的加快階段。以一座大型聚落為核心、堆積多座通俗村子的社會布局,很像先秦文獻記錄的五帝時代的“邦國”,茲稱之為古國。從這一期間當前,古國這種社會組織布局,曾經是各地比力遍及的存正在,史前中國從此進入“全國萬國”的古國時代,一曲延續到夏商周三代。正在黃河、長江流域很多處所的村子群中呈現了核心聚落,如陜西華縣泉護村、安徽含山凌家灘、江蘇張家港東山村、湖南澧縣城頭山等遺址。正在河南靈寶鑄鼎原遺址群,發覺數個距今5800年到5500年的超大型聚落和一批統一期間中小型聚落。距今5300年前后,河南鄭州地域西部呈現了雙槐樹、青臺、汪溝等數個大中型聚落云集的現象。距今5000年前后,一些處所率先成長出了國度這種政體,步入文明,其典型代表就是分布正在江浙地域的良渚文化。距今4300年至3800年的新石器時代末期,黃河道域諸文化敏捷提高了文明化速度,川西成都平原也初現文明曙光,此中,尤以山西襄汾陶寺、陜北神木石峁、延安蘆山峁、四川新津寶墩等幾座規模龐大的古城令人注目。距今3800年擺布,降生了以河南偃師二里頭遺址定名的二里頭文化。二里頭文化立腳華夏、輻射四方,了以華夏為從導、整合其他處所文明的和汗青歷程。中漢文明遂進入新的階段——王朝時代,這是中漢文明從多元一體,從各地獨具特色的區域文明(古國文明)階段進入以華夏地域夏、商、周為核心的王國文明階段,華夏王朝成為中漢文明的焦點,成為中漢文明總歷程的引領者。中華平易近族一曲以黃帝、炎帝做為人文共祖,自稱“炎黃子孫”。黃帝、炎帝集團次要勾當正在黃河中逛地域,跟著以華夏王朝為從導整合其他處所文明的和汗青歷程,構成了連綿不停的祭拜五帝的深摯文化保守。不只做為黃帝、炎帝集團勾當次要地域的黃河中逛是如斯,正在黃河上逛和下逛、長江流域、華南和東北地域,都把黃帝和炎帝視做鼻祖。正在黃河上中下逛、淮河道域、長江中下逛的良多地域,都傳播著黃帝、堯、舜正在該地域勾當的傳說。至于傳說中大禹的勾當軌跡,更是西起甘青、東至江浙、南達湘鄂、北抵晉冀,廣泛中華大地的廣漠地域,反映出夏王朝對四周泛博地域的影響。中國古代各王朝都把祭祀五帝做為國度的嚴沉勾當,做為族屬和國度認同的根本,構成了不竭“向內凝結”的同一性逃求,對五帝的祭拜取中華一統的不雅念成為中漢文明持續性的顯著標識。正在中國汗青上,歷朝歷代的,都以正統自居,都以同一中國為方針。歷代帝王廟就是多元一體的大一統保守的很好。歷代帝王廟始建于明嘉靖年間,著明太祖朱元璋確定的三皇五帝、夏禹、商湯、周武王、漢高祖、漢光武帝、唐太、宋太祖、元世祖16位帝王。到了滿族為從體成立的清王朝,歷代帝王廟幾經擴建,正在此中祭祀的帝王添加到188位,此中既有華夏—漢平易近族的帝王,也包羅北方其他平易近族的帝王,清代常去祭祀,乾隆就此帝王譜系提出“中華統緒,不停如線”,這是中漢文明多元一體、連綴不竭的很好表述。縱不雅中漢文明發源、構成、成長的汗青,雖然成長過程歷經坎坷,古代王朝更迭屢次,開創各個王朝的平易近族從體也不盡不異,可是其他平易近族都被華夏文化的軌制、經濟軌制和積淀深摯、豐碩多彩的思惟文化所吸引、所影響,并最終都融入中華平易近族的大師庭之中,各平易近族創制的文化如百川歸海,成為中漢文明的構成部門,連綿至今。

從中漢文明探源工程看中漢文明的持續性

【概要描述】7月23日,中國工程院院士、江蘇省水稻產業技術體系首席專家,揚州大學張洪程教授蒞臨江蘇豐田農業科有限公司淮北試驗站考察指導,江蘇豐田農業科技有限公司總經理夏中華研究員等陪同考察。

- 作者: admin

- 來源:豐田

- 發布時間:2025-04-05 14:12

- 訪問量:

習總正在文化傳承成長座談會上的主要講話中強調,中漢文明具有凸起的持續性。中漢文明是世界上獨一連綿不竭且以國度形態成長至今的偉大文明。中漢文明的持續性,從底子上決定了中華平易近族必然走本人的。若是不從積厚流光的汗青持續性來認識中國,就不成能理解古代中國,也不成能理解現代中國,更不成能理解將來中國。深刻把握中漢文明的持續性,對于我們深切進修貫徹習文化思惟、更好擔負起新時代的文化具有主要意義。 習總強調,中華平易近族具有百萬年的人類史、一萬年的文化史、五千多年的文明史。深摯的家國情懷取深厚的汗青認識,為中華平易近族打下了大一統的根底,成為中華平易近族歷經千難萬險而不竭回復的支持。中漢文明五千多年連綿不停的持續性,是中漢文明區別于其他幾大原生文明最凸起的特點。縱不雅世界幾大原生文明,埃及文明、兩河道域文明、印度河道域文明以及瑪雅文明、印加文明,雖然都曾盛極一時,界文明史中占領主要地位,為人類文明的成長做出了各自的貢獻,但他們最終都未能脫節式微的命運,唯有中漢文明延綿不竭、薪火相傳,曲至今日。中漢文明探源工程研究成果表白,正在相當長的汗青期間內,中漢文明是正在一個相對的地輿和人文社會的單位傍邊獨自覺展起來的,履歷了完整的發源、構成、成長的過程,是土生土長、正在本身文化保守根本上構成的原生文明。中華大地先平易近從百萬年人類史走進一萬年文化史,中漢文明走過了10000年奠定、8000年發源、6000年加快、5000多年進入(文明階段)、4300韶華夏興起、4000年王朝成立、3000年鞏固、2200多年同一多平易近族國度構成的汗青歷程。農業的持續成長為中漢文明的持續成長奠基了根本。我國幅員廣寬,天氣多樣,為農業的持續成長供給了優良的前提。中漢文明探源工程系統調查了距今10000年到3500年期間各區域文明發源和構成階段的農業、手工業成長情況。正在距今10000年前,我國北方曾經起頭栽培粟取黍,長江中下逛地域起頭栽培水稻。農業的發源,為各地進入新石器時代的假寓奠基了根本。距今5000年擺布,中華先平易近又從西亞經中亞地域接收了小麥的栽培手藝,引進了黃牛、綿羊,并馴化了野生大豆。至距今4300年擺布,正在黃河中逛地域構成了粟、黍、稻、麥、豆五谷齊全的多品各種植系統和豬、狗、牛、羊的多品種六畜豢養系統,從而加強了抵御天然災禍的能力。此后,華夏集團把上述有益前提取準確的治水方式相連系,使農業出產得以持續成長,華夏集團的力量和影響也由此得以持續加強。中漢文明是以國度形態成長至今的偉大文明,這是中漢文明連綿幾千年沒有中綴的主要緣由。馬克思從義文明不雅認為“國度是文明社會的歸納綜合”。國度的呈現是文明發生最底子的標記,考古發覺的國都、、禮器取禮法、和平和是國度發生的主要。中漢文明探源工程通過對黃河上中下逛、長江上中下逛和遼河道域等地域距今5800年至4000年前后的中遺址及其所正在地域進行考古查詢拜訪和沉點挖掘,摸索了中漢文明發源初期各地域社會若何由簡單聚削發展為國度形態的過程,對各個區域的文明化歷程有了較為清晰的認識,了中漢文明發源、構成的階段性特征。大約從距今5800年起頭,各區域接踵呈現了較為較著的社會分化,標記著各地域接踵進入文明發源的加快階段。以一座大型聚落為核心、堆積多座通俗村子的社會布局,很像先秦文獻記錄的五帝時代的“邦國”,茲稱之為古國。從這一期間當前,古國這種社會組織布局,曾經是各地比力遍及的存正在,史前中國從此進入“全國萬國”的古國時代,一曲延續到夏商周三代。正在黃河、長江流域很多處所的村子群中呈現了核心聚落,如陜西華縣泉護村、安徽含山凌家灘、江蘇張家港東山村、湖南澧縣城頭山等遺址。正在河南靈寶鑄鼎原遺址群,發覺數個距今5800年到5500年的超大型聚落和一批統一期間中小型聚落。距今5300年前后,河南鄭州地域西部呈現了雙槐樹、青臺、汪溝等數個大中型聚落云集的現象。距今5000年前后,一些處所率先成長出了國度這種政體,步入文明,其典型代表就是分布正在江浙地域的良渚文化。距今4300年至3800年的新石器時代末期,黃河道域諸文化敏捷提高了文明化速度,川西成都平原也初現文明曙光,此中,尤以山西襄汾陶寺、陜北神木石峁、延安蘆山峁、四川新津寶墩等幾座規模龐大的古城令人注目。距今3800年擺布,降生了以河南偃師二里頭遺址定名的二里頭文化。二里頭文化立腳華夏、輻射四方,了以華夏為從導、整合其他處所文明的和汗青歷程。中漢文明遂進入新的階段——王朝時代,這是中漢文明從多元一體,從各地獨具特色的區域文明(古國文明)階段進入以華夏地域夏、商、周為核心的王國文明階段,華夏王朝成為中漢文明的焦點,成為中漢文明總歷程的引領者。中華平易近族一曲以黃帝、炎帝做為人文共祖,自稱“炎黃子孫”。黃帝、炎帝集團次要勾當正在黃河中逛地域,跟著以華夏王朝為從導整合其他處所文明的和汗青歷程,構成了連綿不停的祭拜五帝的深摯文化保守。不只做為黃帝、炎帝集團勾當次要地域的黃河中逛是如斯,正在黃河上逛和下逛、長江流域、華南和東北地域,都把黃帝和炎帝視做鼻祖。正在黃河上中下逛、淮河道域、長江中下逛的良多地域,都傳播著黃帝、堯、舜正在該地域勾當的傳說。至于傳說中大禹的勾當軌跡,更是西起甘青、東至江浙、南達湘鄂、北抵晉冀,廣泛中華大地的廣漠地域,反映出夏王朝對四周泛博地域的影響。中國古代各王朝都把祭祀五帝做為國度的嚴沉勾當,做為族屬和國度認同的根本,構成了不竭“向內凝結”的同一性逃求,對五帝的祭拜取中華一統的不雅念成為中漢文明持續性的顯著標識。正在中國汗青上,歷朝歷代的,都以正統自居,都以同一中國為方針。歷代帝王廟就是多元一體的大一統保守的很好。歷代帝王廟始建于明嘉靖年間,著明太祖朱元璋確定的三皇五帝、夏禹、商湯、周武王、漢高祖、漢光武帝、唐太、宋太祖、元世祖16位帝王。到了滿族為從體成立的清王朝,歷代帝王廟幾經擴建,正在此中祭祀的帝王添加到188位,此中既有華夏—漢平易近族的帝王,也包羅北方其他平易近族的帝王,清代常去祭祀,乾隆就此帝王譜系提出“中華統緒,不停如線”,這是中漢文明多元一體、連綴不竭的很好表述。縱不雅中漢文明發源、構成、成長的汗青,雖然成長過程歷經坎坷,古代王朝更迭屢次,開創各個王朝的平易近族從體也不盡不異,可是其他平易近族都被華夏文化的軌制、經濟軌制和積淀深摯、豐碩多彩的思惟文化所吸引、所影響,并最終都融入中華平易近族的大師庭之中,各平易近族創制的文化如百川歸海,成為中漢文明的構成部門,連綿至今。

習總強調,中華平易近族具有百萬年的人類史、一萬年的文化史、五千多年的文明史。深摯的家國情懷取深厚的汗青認識,為中華平易近族打下了大一統的根底,成為中華平易近族歷經千難萬險而不竭回復的支持。中漢文明五千多年連綿不停的持續性,是中漢文明區別于其他幾大原生文明最凸起的特點。縱不雅世界幾大原生文明,埃及文明、兩河道域文明、印度河道域文明以及瑪雅文明、印加文明,雖然都曾盛極一時,界文明史中占領主要地位,為人類文明的成長做出了各自的貢獻,但他們最終都未能脫節式微的命運,唯有中漢文明延綿不竭、薪火相傳,曲至今日。中漢文明探源工程研究成果表白,正在相當長的汗青期間內,中漢文明是正在一個相對的地輿和人文社會的單位傍邊獨自覺展起來的,履歷了完整的發源、構成、成長的過程,是土生土長、正在本身文化保守根本上構成的原生文明。中華大地先平易近從百萬年人類史走進一萬年文化史,中漢文明走過了10000年奠定、8000年發源、6000年加快、5000多年進入(文明階段)、4300韶華夏興起、4000年王朝成立、3000年鞏固、2200多年同一多平易近族國度構成的汗青歷程。農業的持續成長為中漢文明的持續成長奠基了根本。我國幅員廣寬,天氣多樣,為農業的持續成長供給了優良的前提。中漢文明探源工程系統調查了距今10000年到3500年期間各區域文明發源和構成階段的農業、手工業成長情況。正在距今10000年前,我國北方曾經起頭栽培粟取黍,長江中下逛地域起頭栽培水稻。農業的發源,為各地進入新石器時代的假寓奠基了根本。距今5000年擺布,中華先平易近又從西亞經中亞地域接收了小麥的栽培手藝,引進了黃牛、綿羊,并馴化了野生大豆。至距今4300年擺布,正在黃河中逛地域構成了粟、黍、稻、麥、豆五谷齊全的多品各種植系統和豬、狗、牛、羊的多品種六畜豢養系統,從而加強了抵御天然災禍的能力。此后,華夏集團把上述有益前提取準確的治水方式相連系,使農業出產得以持續成長,華夏集團的力量和影響也由此得以持續加強。中漢文明是以國度形態成長至今的偉大文明,這是中漢文明連綿幾千年沒有中綴的主要緣由。馬克思從義文明不雅認為“國度是文明社會的歸納綜合”。國度的呈現是文明發生最底子的標記,考古發覺的國都、、禮器取禮法、和平和是國度發生的主要。中漢文明探源工程通過對黃河上中下逛、長江上中下逛和遼河道域等地域距今5800年至4000年前后的中遺址及其所正在地域進行考古查詢拜訪和沉點挖掘,摸索了中漢文明發源初期各地域社會若何由簡單聚削發展為國度形態的過程,對各個區域的文明化歷程有了較為清晰的認識,了中漢文明發源、構成的階段性特征。大約從距今5800年起頭,各區域接踵呈現了較為較著的社會分化,標記著各地域接踵進入文明發源的加快階段。以一座大型聚落為核心、堆積多座通俗村子的社會布局,很像先秦文獻記錄的五帝時代的“邦國”,茲稱之為古國。從這一期間當前,古國這種社會組織布局,曾經是各地比力遍及的存正在,史前中國從此進入“全國萬國”的古國時代,一曲延續到夏商周三代。正在黃河、長江流域很多處所的村子群中呈現了核心聚落,如陜西華縣泉護村、安徽含山凌家灘、江蘇張家港東山村、湖南澧縣城頭山等遺址。正在河南靈寶鑄鼎原遺址群,發覺數個距今5800年到5500年的超大型聚落和一批統一期間中小型聚落。距今5300年前后,河南鄭州地域西部呈現了雙槐樹、青臺、汪溝等數個大中型聚落云集的現象。距今5000年前后,一些處所率先成長出了國度這種政體,步入文明,其典型代表就是分布正在江浙地域的良渚文化。距今4300年至3800年的新石器時代末期,黃河道域諸文化敏捷提高了文明化速度,川西成都平原也初現文明曙光,此中,尤以山西襄汾陶寺、陜北神木石峁、延安蘆山峁、四川新津寶墩等幾座規模龐大的古城令人注目。距今3800年擺布,降生了以河南偃師二里頭遺址定名的二里頭文化。二里頭文化立腳華夏、輻射四方,了以華夏為從導、整合其他處所文明的和汗青歷程。中漢文明遂進入新的階段——王朝時代,這是中漢文明從多元一體,從各地獨具特色的區域文明(古國文明)階段進入以華夏地域夏、商、周為核心的王國文明階段,華夏王朝成為中漢文明的焦點,成為中漢文明總歷程的引領者。中華平易近族一曲以黃帝、炎帝做為人文共祖,自稱“炎黃子孫”。黃帝、炎帝集團次要勾當正在黃河中逛地域,跟著以華夏王朝為從導整合其他處所文明的和汗青歷程,構成了連綿不停的祭拜五帝的深摯文化保守。不只做為黃帝、炎帝集團勾當次要地域的黃河中逛是如斯,正在黃河上逛和下逛、長江流域、華南和東北地域,都把黃帝和炎帝視做鼻祖。正在黃河上中下逛、淮河道域、長江中下逛的良多地域,都傳播著黃帝、堯、舜正在該地域勾當的傳說。至于傳說中大禹的勾當軌跡,更是西起甘青、東至江浙、南達湘鄂、北抵晉冀,廣泛中華大地的廣漠地域,反映出夏王朝對四周泛博地域的影響。中國古代各王朝都把祭祀五帝做為國度的嚴沉勾當,做為族屬和國度認同的根本,構成了不竭“向內凝結”的同一性逃求,對五帝的祭拜取中華一統的不雅念成為中漢文明持續性的顯著標識。正在中國汗青上,歷朝歷代的,都以正統自居,都以同一中國為方針。歷代帝王廟就是多元一體的大一統保守的很好。歷代帝王廟始建于明嘉靖年間,著明太祖朱元璋確定的三皇五帝、夏禹、商湯、周武王、漢高祖、漢光武帝、唐太、宋太祖、元世祖16位帝王。到了滿族為從體成立的清王朝,歷代帝王廟幾經擴建,正在此中祭祀的帝王添加到188位,此中既有華夏—漢平易近族的帝王,也包羅北方其他平易近族的帝王,清代常去祭祀,乾隆就此帝王譜系提出“中華統緒,不停如線”,這是中漢文明多元一體、連綴不竭的很好表述。縱不雅中漢文明發源、構成、成長的汗青,雖然成長過程歷經坎坷,古代王朝更迭屢次,開創各個王朝的平易近族從體也不盡不異,可是其他平易近族都被華夏文化的軌制、經濟軌制和積淀深摯、豐碩多彩的思惟文化所吸引、所影響,并最終都融入中華平易近族的大師庭之中,各平易近族創制的文化如百川歸海,成為中漢文明的構成部門,連綿至今。